뭉크와 버려둔 그림들 / 오정자

페이지 정보

작성자본문

뭉크와 버려둔 그림들

퇴근길에 카오됴에서 뭉크가 나왔어 나는

웃음을 머금고 뭉크를 들었지 7분 정도

그 시간은 집과 일터 사이를 오가는 자동차 거리

그림이 팔려 나갔어도 원본인가 사본인가를 늘 간직했다는

뭉크 절규가 넉 장이래 어느 날 그가 그림을 그려놓고서

그걸 버리고 집으로 갔기 때문에 사람들은 궁금했다

왜 정성들인 그림을 버리고 가니 아깝게 말야

그때 뭉크 걔네들을 그냥 내버려두세요 햇살과 공기 마시며

재활하게요 그랬다나, 뭐 재활이 그럴 때 쓰이는 말이였니

뭉크가 버리고 간 그림처럼 햇살과 공기가 필요해 우리도

그래요 그러면 강가에 나가 그림들처럼 누울까요

박물관 벽에 걸려 있을 것들 그렇게 누울 확률은 드물잖아요

그러니 생명이 질긴가 실험했을까 뭉크는

어쨌든 고민과 즐거움 알 듯도 모를 듯도 하여 뭉크

보이지 않는 것들 본다고 하면서 당신도 강가에 한 점 그림이

되고 싶나 내 것이라 불렀던 분신들과 헤어지며 우리

부활은 생명을 믿는 소망의 현현顯現이라 부르기도 하네.

- 오정자

퇴근 길의 <카 오디오>에서 흘러나온 '뭉크'.

아무튼, '뭉크' 하면... (그 사람의 분위기로 보자면)

천상 요절 타입 Type인데 꽤나 오래 살았다는. (81세까지)

" 그러니 생명이 질긴가 실험했을까 뭉크는

어쨌든 고민과 즐거움 알 듯도 모를 듯도 하여 뭉크

보이지 않는 것들 본다고 하면서 당신도 강가에 한 점 그림이

되고 싶나 내 것이라 불렀던 분신들과 헤어지며 우리

부활은 생명을 믿는 소망의 현현顯現이라 부르기도 하네 "

노래였는지, 혹은...

그(뭉크)에 관한

CJ ; Chatting Jockey의 멘트 Ment를 듣다가 비롯된 건지는 몰라도

그로 부터 섬광처럼 비롯된 詩人의 연상聯想이

오늘의 우리들에게 절실히 필요한 햇살과 공기에까지 이르니,

부활을 언급하는 시의 결구結句가 묵시적으로 암시하듯이

우리들의 소망은 한시도 편하고 한가할 날이 없단 생각도 해보며...

아울러, 사족으로 (뭉크 얘기가 나온 김에)

그가 버려둔 그림들도 이 시를 핑계 삼아 한 번 감상해 본다는.

- 희선,

칠흙 같은 어두움

두려움의 그림자

검은 빛의 죽음

죽음 같은 고통

그리고 고독

고통을 직면하는 일은 참으로 쉽지 않습니다.

삶이라는 것은 어쩌면, 행복하고 기쁜 순간보다

그 어두운 순간에 더 많은 시간을 할애하고 있는 건지도 모르겠습니다.

그래서 많은 예술가들은 그 어두움을, 그 그림자를 조명하곤 합니다.

에드바르드 뭉크(Edvard Munch, 1863-1944)가 버려둔? 그림들을 몇점 살펴봅니다.

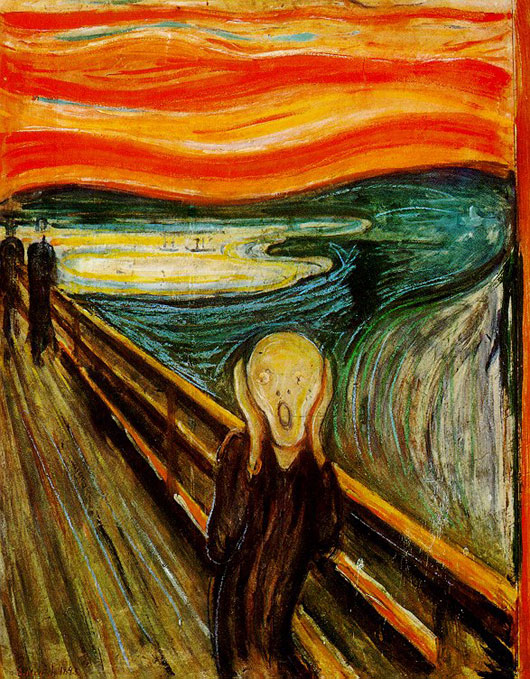

The Scream, 1893, Tempera and pastel on board, 91 x 73.5 cm

|

댓글목록

나기자님의 댓글

뭉크의 마돈나

여자는 마돈나이면서 메두사다 저항할 수 없는 관능적인 아름다움으로 남성들을 종속시키고.

파괴할 정도의 치명적인 매력을 지녔기 대문이다 .모든 남자가 여자에빠지면 무력해 보이는 것도 이런이유이다

노르웨이 출신화가 에드바르뭉크(1863-1944)는 여자를 사랑과 공포의 대상 팜파탈로 봤다

19세기 상징주의와 표현주의 화풍을 이끈 그는 여자에 대한 병적인 두려움을 화폭에 담아냈다

그의 작품 마돈나 사랑이 불안을 잉태하고 불안은 다시 죽음을 낳은다는 메시지 전달 황홀한듯 눈을 감고 있는 여자를 검은 어둠이 감싸고 있다 여성의 심리를 검은색과 베이지 색으로 대비시켜주고 뭉크는 어릴적 어머니와 누나의

누나의 죽음을 보았고 종교에 심취한 아버지의 폭력을 지켜봤던 뭉크는 불안의 이면을 여성의 몸을 빌려 표현을

사랑과 출산의 고통을 숙명적으로 격어야하는걸 표현한그림이라네요

뭉크의그림과 글이 많이 올라있기에 신문에 난 글을 올려봅니다

안희선님의 댓글

제가 사족으로 올린 그림에는 없지만 (동영상엔 잠깐 등장하네요)

마돈나는 저도 인상깊게 본 작품

여인의 관능미를 이렇게 잘 표현했던 화가가 있었는가? 할만큼요

나기자님은 그런 가운데서도 메두사라는 치명적 위험을 읽으셨군요

그림을 보는 안목이 대단하시단 느낌

저는 다만, 저런 여인이라면 한 번 빠져볼만하다고 생각할 뿐이었는데 (웃음)

귀한 말씀, 감사합니다